《雁塔圣教序》是唐太宗为玄奘译经所作的序文,核心内容可分为三层:

佛理阐释以"天地有形,阴阳难测"比喻佛法:表面教义可学(如四季变化),但真谛深奥(如阴阳之道)。指出佛法既包容万物(大则宇宙),又细致入微(小摄毫厘)。

玄奘赞颂用"松风水月"形容其品格,突出十七年西行"诚重劳轻"的精神。译经使"微言广被",救众生出"火宅"之苦。

文化深意"桂生高岭需云露滋养"暗喻:佛教需与中国文化融合才能发扬光大,体现大唐开放包容的文明观。

原文核心段落与解释

天地与佛道之喻

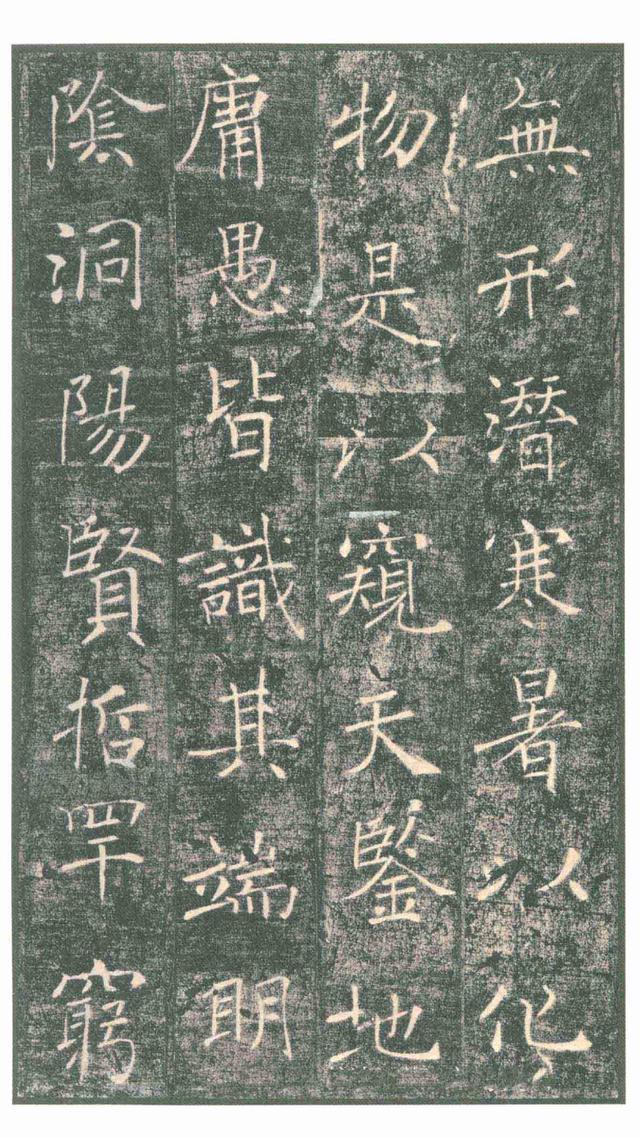

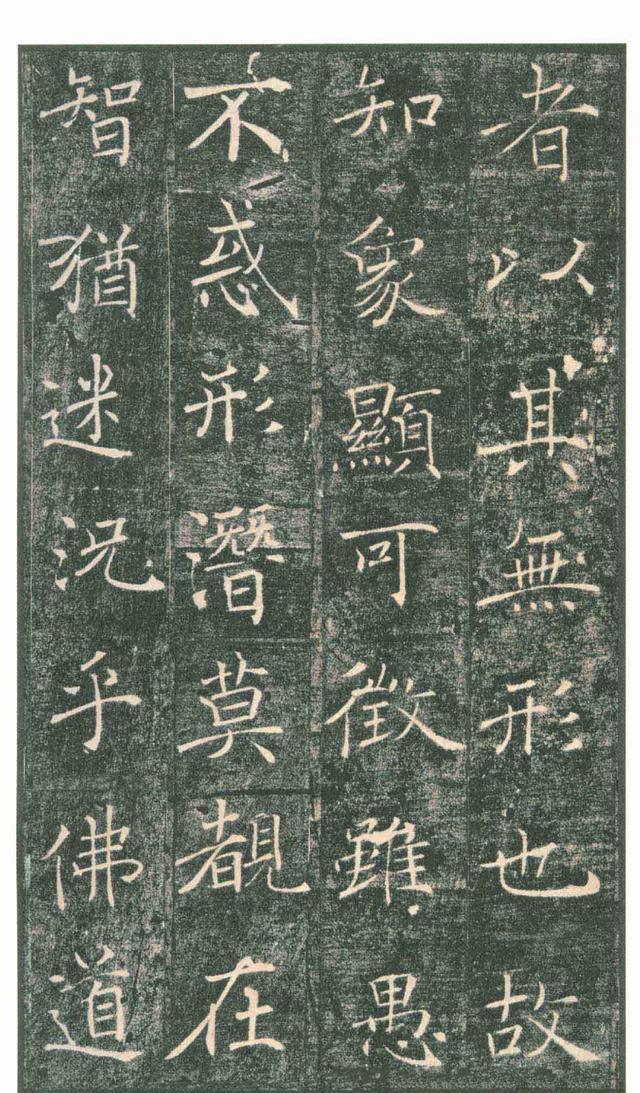

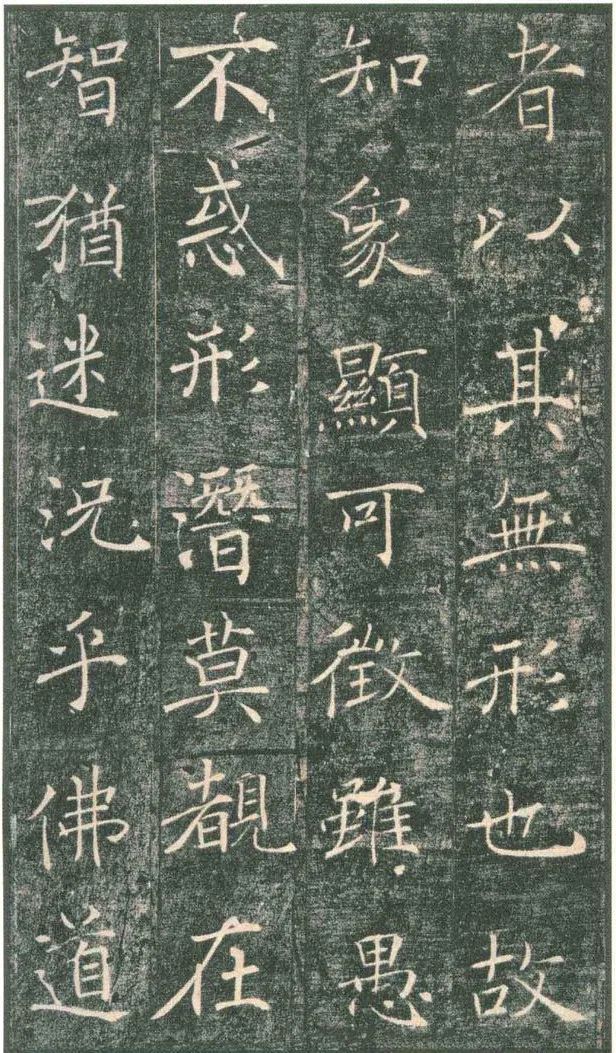

"盖闻二仪有象,显覆载以含生;四时无形,潜寒暑以化物。"解释:天地有形可察,四季无形难测,喻佛法之玄妙——虽无形无相,却能化育众生。佛道超越阴阳,既包容宇宙(大),又细微至毫厘(小),其真谛深不可测。

玄奘西行赞

"有玄奘法师者,法门之领袖也。幼怀贞敏,早悟三空之心……乘危远迈,杖策孤征。"解释:玄奘自幼聪慧,志存高远,为求正法,孤身西行十七年,历经风雪沙暴、寒暑交替,终携六百五十七部佛经归唐,译经传法,使"圣教缺而复全"。

佛法东传之功

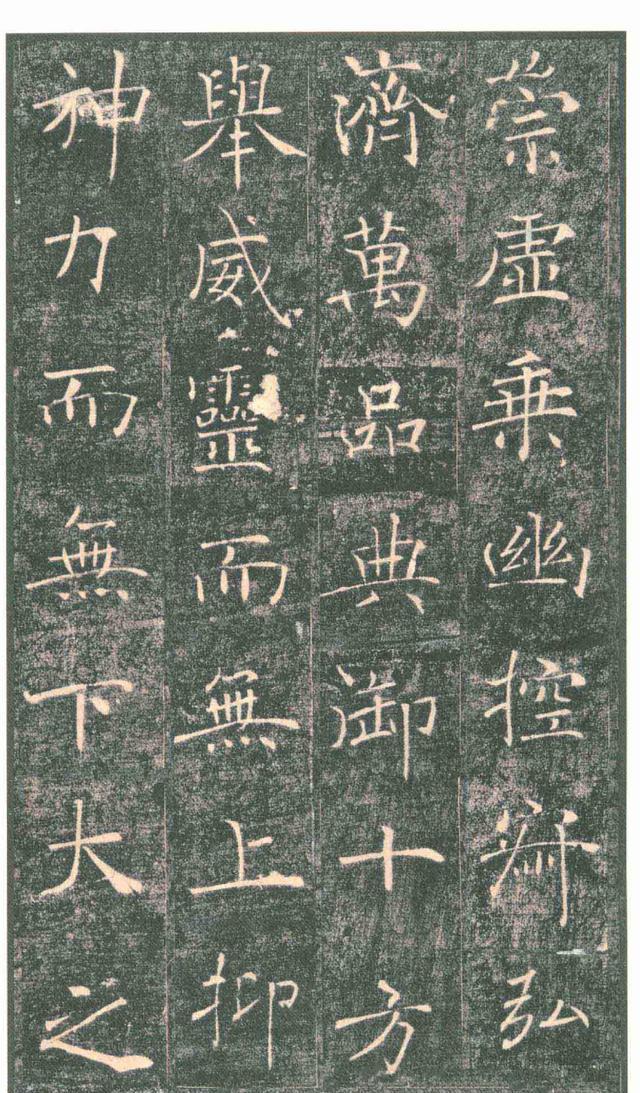

"引慈云于西极,注法雨于东垂。湿火宅之干焰,共拔迷途;朗爱水之昏波,同臻彼岸。"解释:佛法如甘霖滋润大唐,熄灭众生苦难之火,指引迷途者抵达解脱彼岸。善因升天堂,恶业堕苦海,皆由人自身所为。

深刻含义

佛法中国化的象征

序文将佛法比作"桂生高岭,云露方得泫其华;莲出渌波,飞尘不能污其叶",强调佛法需依附中华文化(高岭、渌波)方能彰显其洁。此喻暗含佛教中国化的必然性——玄奘译经正是佛法与本土智慧交融的典范。

玄奘精神的升华

玄奘"诚重劳轻,求深愿达"的西行壮举,被赋予超越个人的文化意义——其译经不仅修复残缺佛法,更使"苍生罪而还福",成为大唐文化自信的基石。

皇权与宗教的共谋

唐太宗撰序、唐高宗撰记,褚遂良书丹,双碑立于大雁塔下,构成帝国文化工程的核心。此举既强化皇权"天命所归"的合法性,又借佛教"慈云法雨"安抚民心,实现政治与宗教的互利。

书法与文本的互文

褚遂良以"空灵飞动"的笔法书写序文,线条如佛法般"若隐若现",结体开张如鹤翼,暗合佛理之"大之则弥于宇宙,细之则摄于毫厘"。书法与文本共筑盛唐气象,成为跨文化交流的永恒见证。

《雁塔圣教序》不仅是宗教文献,更是盛唐文明互鉴的丰碑。它以佛法为核,以玄奘为骨,以皇权为翼,最终在褚遂良的笔下升华为"与乾坤而永大"的文化史诗。千年后,碑石虽风蚀,然其精神仍滋养着汉字文化圈的美学基因。

关注四艺同修,让生活更艺术!