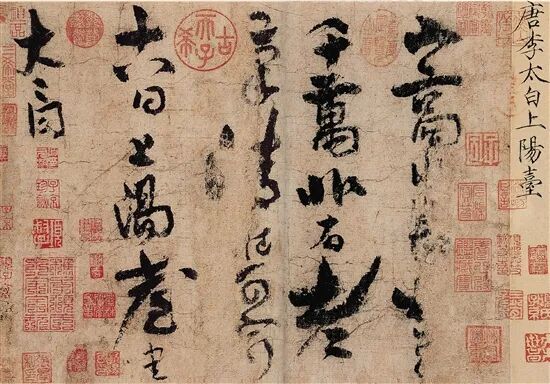

李白唯一传世书法真迹《上阳台帖》创作于公元744年,是他在王屋山阳台宫拜访故友司马承祯(已仙逝)时所作。全文共25字:“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷。18日,上阳台书,太白。”此帖笔势豪放飘逸,展现了李白洒脱不羁的艺术风格,与其诗歌气质相得益彰。

历史背景与流传

创作契机:李白与杜甫同游王屋山,欲寻司马承祯却得知其逝世,面对故人遗作,感慨万千而挥毫题写。

流传历程:历经宋徽宗、乾隆等帝王收藏,20世纪30年代由张伯驹以6万大洋购得(当时可购461套北京四合院),1956年捐赠后藏于北京故宫博物院。

艺术与文物价值

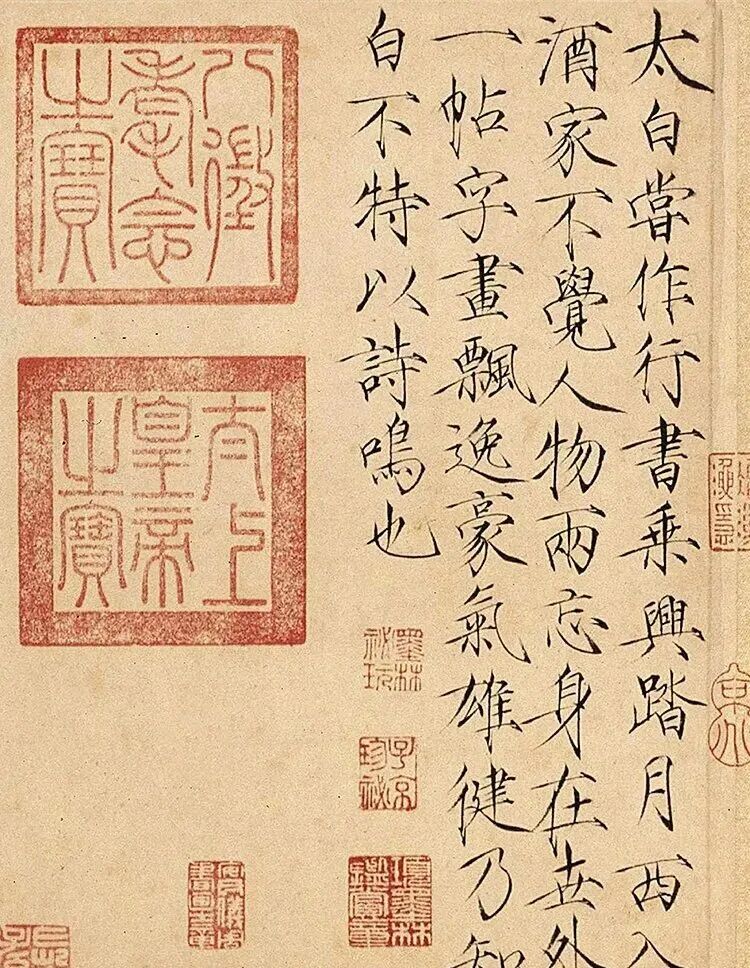

书法特色:字体大小错落,笔画飞扬跋扈,兼具清秀与雄浑,被宋徽宗赞为“字画飘逸豪气雄健”。

文化地位:国家一级文物,估值曾达46亿,融合了李白的文学造诣与书法精髓,是唐代文化的重要见证。

李白的《上阳台帖》作为其唯一传世书法真迹,其46亿估值(或更高版本如1136亿1)的背后是多重因素的综合体现,涵盖历史稀缺性、文化价值和传奇传承:

不可复制的稀缺性

孤本属性:该帖是李白存世唯一的书法真迹,25字短札承载了盛唐顶级文人的艺术精髓,堪称“千年文脉的芯片”。唐代书法真迹本就罕见,加之李白以诗名显,书法作品更显珍贵。

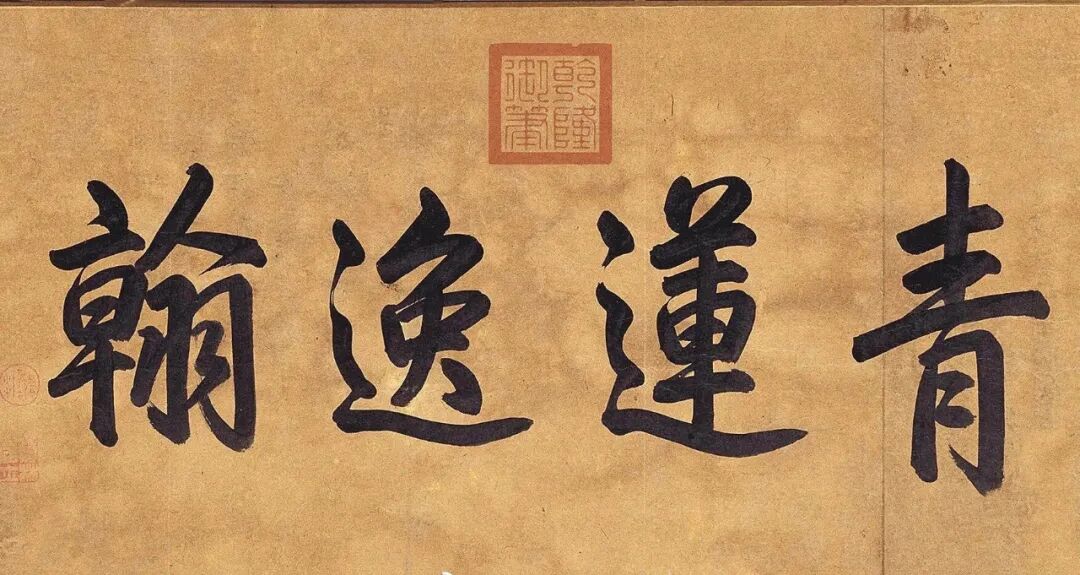

帝王背书:宋徽宗以瘦金体题签,乾隆钤印“青莲逸翰”,历代帝王收藏为其附加了权威认证价值。

文化象征意义

诗书合一:帖中“山高水长,物象千万”与李白诗歌的豪放风格高度契合,其书法笔势“苍劲中见挺秀”,是盛唐气象的孤本体现。

文人雅集见证:创作背景为李白与杜甫、高适同游王屋山访司马承祯(已故),这一唐代顶级文人聚会事件赋予作品历史叙事价值。

传奇的流传与守护

乱世守护:民国时期被张伯驹以20万银元(约今46亿)购得,拒绝日寇勒索,甚至遭绑架仍坚守文物底线。此类故事提升了其精神价值。

捐赠意义:1956年张伯驹将其捐赠故宫,成为“一级甲等文物”,公共文化属性进一步强化其不可替代性。

市场与学术的双重认可

文物等级:专家评估其价值远超货币估值,因其“是诗仙灵魂的直击”。在近年艺术品市场回调的背景下(2024年古代书画千万级拍品减少45%),顶级文物依然稀缺。

对比参照:2024年赵孟頫《行书三札卷》以9200万元成交,李白真迹的孤本属性使其估值逻辑完全不同。